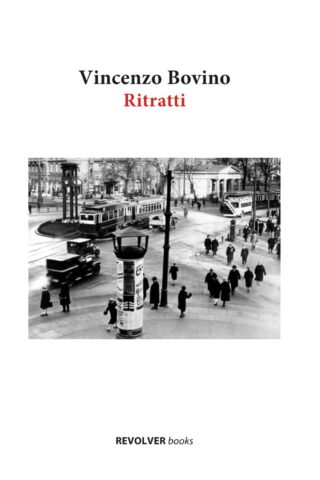

Pubblichiamo la prefazione di “Ritratti” a cura del nostro editore Vincenzo Bovino

Sono stato indotto ad aprire la stanza dei ricordi per rovistare tra vecchie riviste, fogli di progetti mancati e scatole fragranti dal gusto leggermente amaro. Questa piccola storia non si doveva raccontare e, questa raccolta di scritti non si doveva pubblicare. Successivamente qualcosa è cambiato e ha prevalso la necessità di fare i conti con un frammento del proprio passato.

Dodici anni sembrano pochi ma in un tempo così accelerato sono molti e la sensazione è quella di raccontare una vicenda che appartiene a un’altra epoca. Sono cambiati gli ambienti politici e culturali che frequentavamo, le relazioni intrecciate, riprese o recise con gli altri e siamo cambiati noi: modificazioni di ordine fisico, psicologico, intellettuale e comportamentale.

Riavvolgiamo il nastro dei ricordi.

Era una flemmatica giornata di ottobre del 2013 quando ci ritrovammo in tre, a Roma, all’incrocio tra Piazza dell’Esquilino e Via Urbana, seduti al tavolo di un Pub che ora non c’è più. Lontano dai soliti posti che frequentavamo, come se avessimo bisogno di stare ad una certa distanza di sicurezza dalle nostre certezze.

Avevamo poco più di trent’anni. Belli e dannati? No, né l’uno né l’altro. Qui non c’è posto per James Dean. Eravamo sicuramente degli irregolari e avvertivamo quel senso di smarrimento tipico di quei reduci che dopo una lunga e intensa battaglia fisica e interiore, faticano a rientrare nella routine quotidiana. Tutti e tre venivamo da esperienze di militanza politica: stesso ambiente culturale ma con gradazioni e approcci diversi. Che ci faccio qui? Era il titolo di una celebre raccolta di scritti di Bruce Chatwin e anche noi ce lo chiedevamo sorridendo. Tre sopravvissuti a quella zona caotica delle riviste underground alla ricerca di una ragione per andare avanti su quella strada. Ostinati fino in fondo. Abbozzammo qualche idea. Mancava tutto quello che serviva per strutturare una nuova iniziativa editoriale e pensammo che fosse il caso di arrangiarci e solo Internet ci offriva questa possibilità.

Il nostro stato d’animo gaudente fu decisivo per iniziare, la nostra reazione istintiva ci spinse a imbastire in poco tempo e con pochi mezzi Revolver. Una “webzine”, ibrido tra blog e rivista “per tutti e per nessuno”, parafrasando Nietzsche. Il tentativo di uscire dal fortilizio dove ci eravamo chiusi. Il nome era volutamente ambiguo, doveva spargere una sottile inquietudine, mentre noi ci riempivamo di risate. Revolver era soprattutto una rassegna di scritti di politica, idee, episodi e personaggi. Era il 28 ottobre quando uscì il primo articolo e non è mia abitudine usare toni retorici né apologetici, avendo contribuito a quell’avventura.

Revolver aveva la giocosa libertà di poter essere leggero e scanzonato sui temi dell’attualità, pur fregandosene della semplice cronaca e, contemporaneamente, permettersi divagazioni complesse, aprendo dibattiti che appassionavano i lettori. Pochi e buoni.

Nel frattempo il blog era diventato Il Revolver e furono pubblicati anche nove numeri cartacei, incredibili e oggi introvabili, con periodicità irregolare. La rivista era venduta ad un prezzo irrisorio, non la trovavi in qualche libreria alla moda, ma veniva distribuita attraverso un enigmatico passaparola per pochi ma agguerriti devoti. Eravamo sempre in lotta, in perenne minoranza. Leggere i comunicati stampa ci pareva l’ecatombe dell’intelligenza, accontentarsi di ciò che proponeva il mercato culturale un mercimonio, una tavola apparecchiata di noia. Andavamo alla ricerca di libri rari e pensieri aguzzi, idee politiche radicali e scoprivamo piccoli editori sotterranei e scrittori intrepidi come corsari. Nei primi mesi abbiamo avuto la consuetudine di non firmarci; poi di firmarci con pseudonimi, raramente con il nostro nome. Eravamo contemporaneamente popolari e aristocratici, fuori dal mondo o così distanti, da scrivere riflessioni e articoli per il gusto, senza alcuna attinenza editoriale, senza altro pretesto che l’estro momentaneo, il desiderio, l’eros del logos.

Ci siamo divertiti a sparare nella notte del conformismo e a deridere chi si atteggiava ad anticonformista. I primi anni sono stati i migliori, quando siamo arrivati persino in tipografia. ma poi qualcosa è andato storto, tra incomprensioni e defezioni improvvise, lo spirito iniziale è andato perduto, ma non è stata una tragedia.

Infatti, il ricordo più bello, è quello delle risate piene che ci siamo fatti con tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo viaggio. Ora guardo a quegli anni e rileggo nell’archivio gli oltre 500 articoli che contraddistinsero la storia di Revolver, fino alla chiusura senza troppi rimpianti nel marzo 2021 e penso alle parole di Robert Brasillach, sull’eminente dignità del provvisorio.

(libro disponibile su Amazon)

Nella filosofia c’è una sequenza inscindibile di pensiero, osservazione e scrittura. Viene da pensare alla scultura: una pietra grezza acquisisce una forma attraverso rimozioni, aggiunte e levigature. Da un blocco di marmo viene fuori un’opera d’arte, qualcosa di metafisico diventa reale. I filosofi seguono vari percorsi: alcuni di loro riducono la realtà alla sua forma essenziale per capirla, mostrarla, esibirla. Altri cercano di ricomporre pezzi di una realtà talmente frantumata da non mostrare più l’oggetto del disegno. Si ricostruisce, decostruisce e si giunge a una ricomposizione. Oggi il mondo è così frammentato che non si ragione troppo per grandi sistemi, ma si ricercano singoli frammenti da osservare e descrivere. In questo contesto culturale spuntano figure di rilievo come Byung-Chul Han. Filosofo coreano, saldamente radicato in Germania che si aggira alla ricerca di pezzi di realtà da interpretare. Pochi filosofi contemporanei hanno avuto la lucidità di intercettare l’affaticamento percettivo, l’ipervelocità, l’erosione dell’interiorità come ha fatto lui.

Nella filosofia c’è una sequenza inscindibile di pensiero, osservazione e scrittura. Viene da pensare alla scultura: una pietra grezza acquisisce una forma attraverso rimozioni, aggiunte e levigature. Da un blocco di marmo viene fuori un’opera d’arte, qualcosa di metafisico diventa reale. I filosofi seguono vari percorsi: alcuni di loro riducono la realtà alla sua forma essenziale per capirla, mostrarla, esibirla. Altri cercano di ricomporre pezzi di una realtà talmente frantumata da non mostrare più l’oggetto del disegno. Si ricostruisce, decostruisce e si giunge a una ricomposizione. Oggi il mondo è così frammentato che non si ragione troppo per grandi sistemi, ma si ricercano singoli frammenti da osservare e descrivere. In questo contesto culturale spuntano figure di rilievo come Byung-Chul Han. Filosofo coreano, saldamente radicato in Germania che si aggira alla ricerca di pezzi di realtà da interpretare. Pochi filosofi contemporanei hanno avuto la lucidità di intercettare l’affaticamento percettivo, l’ipervelocità, l’erosione dell’interiorità come ha fatto lui.